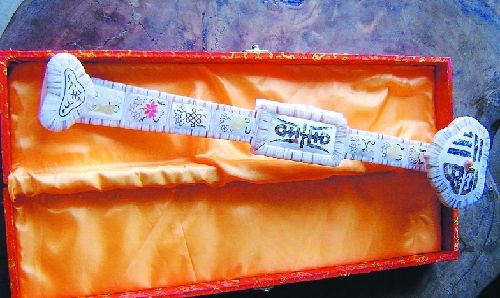

蘭溪市民間藝人陳少華利用珍珠蚌殼制作的“如意”

藏友毛東林向記者展示他收藏的“如意”

從魏晉時(shí)期開始,“如意”受到士大夫的青睞,成為帝王將相鐘愛的手中物,并逐漸成為一種象征祥瑞、顯示主人地位身份以及朋友間饋贈(zèng)表示恭謙心意的物品。此時(shí)的“如意”器形上、功用上以及意義上結(jié)合了以往“笏”、“癢癢撓”等器物的特點(diǎn)和寓意。“如意”的頭部呈手掌式,作彎曲回頭之狀,蘊(yùn)涵“回頭即如意”的吉祥寓意。

唐代以后,“如意”手形狀彎曲的頭部開始逐漸演變?yōu)榫碓菩巍F(tuán)花形造型,柄身扁平,取材上金、玉等珠寶類材質(zhì)增多,藝術(shù)價(jià)值開始凸現(xiàn)。

宋代的“如意”上越來(lái)越多地出現(xiàn)祥瑞圖案,工藝也越來(lái)越復(fù)雜,材料貴重有加且日趨多樣化,除了金、玉,出現(xiàn)了如用珊瑚、瑪瑙、沉香木、骨角、象牙等制作并鑲嵌珠寶的“如意”。此時(shí)的“如意”頭部雕刻造型也日趨多樣,并賦予各種吉祥驅(qū)邪的含義,成為人們祈福納祥的貴重禮品。“如意”頭除了以靈芝造型外,有的“如意”頭上刻一個(gè)大壽字,周邊圍繞著五只飛翔的蝙蝠,名為“五福(蝠)捧壽”。也有的“如意”頭被雕成左右兩個(gè)柿子狀,“柿”、“事”諧音,寓意“事事如意”;若再加以萬(wàn)年青圖案,名為“萬(wàn)(萬(wàn)年青)事(柿)如意”……這時(shí)期的“如意”,長(zhǎng)度逐漸縮短,實(shí)用功能消退,開始演化成為純粹的一件祥瑞玩賞器物。至明末時(shí)期,如意更因其特有的雅致,成為崇尚古風(fēng)的文人墨客的文房玩賞物件。

“如意”制作工藝在清代達(dá)到了登峰造極的地步,它的功能也達(dá)到空前的高貴,被視為宮廷貴重禮品。每逢重大喜慶佳日,王公大臣督撫,皆獻(xiàn)“如意”于朝,以取兆吉祥,皇宮貴族的寢殿中均擺有如意,以示吉祥、順心。同時(shí)“如意”還是皇帝選后的信物和憑證,也常常成為帝、后賞賜臣子、親信以及外國(guó)使者禮品。故有了“椒戚都趨珠寶市,一時(shí)如意價(jià)連城”的詩(shī)句。