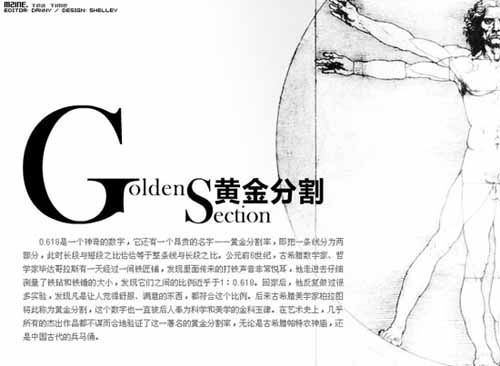

黃金分割法

公元前4世紀(jì),古希臘數(shù)學(xué)家歐多克索斯第一個(gè)系統(tǒng)研究了這一問(wèn)題,并建立起比例理論。他認(rèn)為所謂黃金分割,指的是把長(zhǎng)為L(zhǎng)的線段分為兩部分,使其中一部分對(duì)于全部之比,等于另一部分對(duì)于該部分之比(在分割時(shí),在長(zhǎng)度為全長(zhǎng)的約0.618處進(jìn)行分割)。這個(gè)數(shù)值的作用不僅僅體現(xiàn)在諸如繪畫(huà)、雕塑、音樂(lè)、建筑等藝術(shù)領(lǐng)域,而且在管理、工程設(shè)計(jì)等方面也有著不可忽視的作用。

黃金分割在文藝復(fù)興前后,經(jīng)過(guò)阿拉伯人傳入歐洲,受到了歐洲人的歡迎,他們稱(chēng)之為“金法”,17世紀(jì)歐洲的一位數(shù)學(xué)家,甚至稱(chēng)它為“各種算法中最可寶貴的算法”。這種算法在印度稱(chēng)之為“三率法”或“三數(shù)法則”,也就是我們現(xiàn)在常說(shuō)的比例方法。其實(shí)有關(guān)“黃金分割”,我國(guó)也有記載。雖然沒(méi)有古希臘的早,但它是我國(guó)古代數(shù)學(xué)家獨(dú)立創(chuàng)造的,后來(lái)傳入了印度。經(jīng)考證。歐洲的比例算法是源于我國(guó)而經(jīng)過(guò)印度由阿拉伯傳入歐洲的,而不是直接從古希臘傳入的。

到19世紀(jì),黃金分割這一名稱(chēng)才逐漸通行。黃金分割數(shù)有許多有趣的性質(zhì),人類(lèi)對(duì)它的實(shí)際應(yīng)用也很廣泛。最著名的例子是優(yōu)選學(xué)中的黃金分割法或0.618法,是由美國(guó)數(shù)學(xué)家基弗于1953年首先提出的,70年代由華羅庚提倡在中國(guó)推廣。

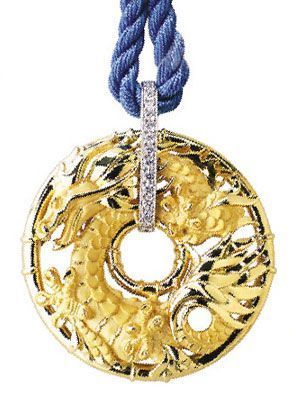

黃金與圖騰

2001年,“四鳥(niǎo)繞日”金飾在四川成都金沙遺址出土。此金飾在紅色襯底上觀看,內(nèi)層圖案很像—個(gè)旋轉(zhuǎn)的火球或太陽(yáng);外層圖案中的鳥(niǎo)很容易使人聯(lián)想到神話傳說(shuō)中與太陽(yáng)相關(guān)的神鳥(niǎo)。據(jù)此,有關(guān)專(zhuān)家將其定名為“太陽(yáng)神鳥(niǎo)”金飾。研究者指出,“太陽(yáng)神鳥(niǎo)”金飾以簡(jiǎn)練生動(dòng)的圖像語(yǔ)言,透露了有關(guān)古蜀太陽(yáng)神話傳說(shuō)的信息,記述了商周時(shí)期古蜀國(guó)極為盛行的太陽(yáng)崇拜習(xí)俗。

文物局新聞發(fā)言入說(shuō),“太陽(yáng)神鳥(niǎo)”金飾是21世紀(jì)我國(guó)考古的一個(gè)重大發(fā)現(xiàn)。其圖案構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)、線條流暢、極富美感,是古代人民“天人合一”哲學(xué)思想豐富的想象力、非凡的藝術(shù)創(chuàng)造力和精湛的工藝水平的完美結(jié)合。其造型精煉、簡(jiǎn)潔,具有較好的徽識(shí)特征;表達(dá)著“追求光明、團(tuán)結(jié)奮進(jìn),和諧包容的精神寓意”,體現(xiàn)著中華民族傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈凝聚力和向心力,也體現(xiàn)著中國(guó)人自強(qiáng)不息、昂揚(yáng)向上的精神風(fēng)貌。