中國素以“玉石之國”著稱。古老的玉文化在當(dāng)代有著怎樣的變化和發(fā)展?記者就此采訪了中國工藝美術(shù)大師李博生先生。

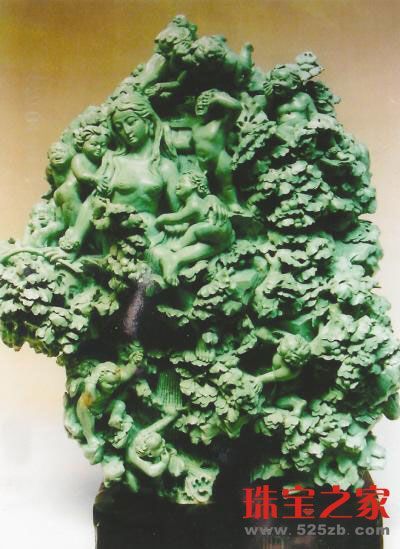

“愛玉的人很多,懂玉的人極少。”李博生一開口就有點(diǎn)知音寥寥的感慨。從17歲開始,他琢玉50余年,上世紀(jì)80年代,便進(jìn)入藝術(shù)的成熟期,創(chuàng)作出一批珍品,其中,獻(xiàn)給國際和平年的松石、碧玉作品《人之初》,獲得當(dāng)年的百花獎(jiǎng)創(chuàng)作設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)。

作品《人之初》

玉石雕刻是一種“減法”藝術(shù),李博生卻認(rèn)為,成熟的玉雕藝術(shù)家應(yīng)該有“加法意識”,博洽多聞,不斷充實(shí)自己,豐富想象力,提升造型能力,才能將玉的氣質(zhì)與人的智慧有機(jī)結(jié)合,更好地遵循“量料施工,因材施藝”的創(chuàng)作原則。有人總結(jié)李博生做玉歷經(jīng)三個(gè)階段:用手做玉、用心做玉、用神做玉;他也笑言面前若無一塊玉則無話可講,有了玉則可滔滔不絕。“每一塊玉都是獨(dú)玉,給創(chuàng)作者提供的舞臺均不同,既是一種限制,也是一種超越。”

玉雕之于李博生,早已不是生存的手段,甚至不是一門專業(yè)的技藝,而是與其生命息息相關(guān)的一項(xiàng)事業(yè)——將博大精深的玉文化付諸實(shí)踐并燦然光大的一方天地。用他自己的話說,他愿終身做一位玉文化的傳播者、推廣者。

“遠(yuǎn)古時(shí)期的玉文化,東西南北中因地取材,各有各的用玉特征。”談起玉,李博生先表達(dá)自己對玉文化的理解和尊重,作為溝通的前提:“距今4000年前,新疆和田玉進(jìn)入玉壇,成為主宰玉壇的貴重原料,從此和田玉稱為真玉,其余的叫玉石,玉文化的核心部分確定下來。清中期以來,來自緬甸的翡翠由石漸進(jìn)至玉,最終與和田玉平分秋色。”李博生強(qiáng)調(diào):“玉文化發(fā)展至今,這條文化歷史長河從未間斷過,認(rèn)識玉文化就要了解它的全部,而不是其中的某一段,否則認(rèn)識會(huì)有偏差。”