碧璽,十月誕生石,象征著安樂與和平。

碧璽,被稱著是世界上最特別的一種寶石。不僅顏色鮮艷亮麗、變化無窮,而且透明度高,故人們又稱之為“變色龍”。據說碧璽的顏色多達15種復色之多,無色、玫瑰紅、粉紅、紅、藍、綠、黃、褐、黑……真是色彩紛呈,美韻流轉!

傳說碧璽的來歷是在西元1703年,荷蘭的阿姆斯特丹有幾個小孩玩著荷蘭航海者帶回的石頭,并且發現這些石頭除了在陽光底下出現的奇異色彩外,更驚訝這些石頭有一種能吸引或排斥輕物體如灰塵或草屑的力量,因此,荷蘭人把他叫做吸灰石。一直到西元1768年,瑞典著名科學家林內斯發現了碧璽還具有壓電性和熱電性,這就是電氣石名稱的由來。一直到現在,碧璽還常在科學上被用于發光強度與壓力變化的測定,在二次大戰當初,是唯一可以判定核爆壓力的物質,現在,則被廣泛運用于光學產業。

碧璽的歷史由來

在中國碧璽這個詞,最早出現于清代典籍《石雅》之中:“碧亞么之名,中國載籍,未詳所自出。清會典圖云:妃嬪頂用碧亞么。滇海虞衡志稱:碧霞碧一曰碧霞玭,一曰碧洗;玉紀又做碧霞希。今世人但稱碧亞,或作璧碧,然已無問其名之所由來者,惟為異域方言,則無疑耳。”而在之后的歷史文獻中也可找到稱為“砒硒”、“碧璽”、“碧霞希”、“碎邪金”等稱呼。現在的碧璽是我們珠寶行業慣用的名稱。傳說碧璽也是慈禧太后的最愛,據歷史記載,清朝慈禧太后的殉葬品中,有一朵用碧璽雕琢而成的蓮花,重量為36兩8錢(約5092g)以及西瓜碧璽做成的枕頭,當時的價值為75萬兩白銀。

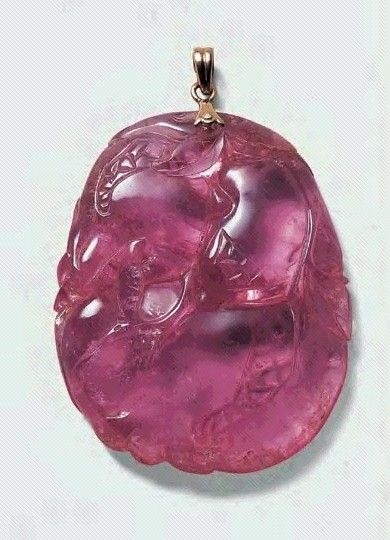

據文獻記載,我國使用碧璽作為飾物的歷史雖不晚于明代,但現存于世者的碧璽飾物卻以清代制品居多。有關碧璽飾物的收藏,目前所見絕大多數為清代衣飾,如衣扣飾、衣花飾、帽飾、頭飾中的組件等小物件,而單件作為佩件者卻非常少見。這內中的原因主要在于體積較大的碧璽晶體罕有,所以如能收藏到清代碧璽舊物已屬不易。這里還應指出的是,有些民間收藏家由于對碧璽的物理特性不甚了解,常把紫水晶或雜水晶制成的飾物與碧璽相混淆。同時還有一些作偽者利用玻璃、樹脂合成材料來冒充碧璽。這就要求藏家們具備一定的鑒定常識,首先就其質地而言,碧璽晶瑩,水晶剔透,玻璃以及其它材料渾濁。碧璽硬度最高,比重最大,水晶次之,其它材料再次之,既可測試硬度,又可從手感判定。其次碧璽晶體多有縱紋,在加工工藝上難度較大,絕非現代一般家庭作坊或其技工所能為,所以當今市場上所見但凡粗糙不堪的碧璽制品,多為偽品。在外觀上,寶石一類的飾物,表面光亮,減退緩慢,稍有熟舊感者多為清代、民國舊物。以上諸點在收藏中應予掌握。

對寶石而言,碧璽是族群的名稱,但若以GIA(Gemological Institute of American)的分類下,碧璽可分為:紅色碧璽(Rubellite)、綠色碧璽(Verdelite)、蔚藍碧璽(Indicolite)、黑碧璽(Schorl)、紫碧璽(Siberite)、無色碧璽(Achroite)、雙色碧璽(Bi-Colored)、西瓜碧璽(Watermelon)、貓眼碧璽(Cat’s eye)、鈉鎂碧璽(Dravite)、亞歷山大變色碧璽(Color-change)、鈣鋰碧璽(Liddicoatite)、含鉻碧璽(Chrome)和帕拉依巴碧璽(Paraiba)等十四種。而具有寶石級價值的碧璽幾乎都產自偉晶花崗巖,碧璽的產地分布很廣,但現在市面上的碧璽大多來自巴西,其他還有坦桑尼亞、肯亞、馬達加斯加、莫三鼻克、納米比亞、阿富汗、巴基斯坦、斯里蘭卡、意大利、美國加州與緬甸,甚至中國大陸的新疆與云南也有。